Inhaltsverzeichnis

- Skitouren abseits der Piste: Achtung vor der Lawinengefahr

- Ausrüstungs-Grundlagen auf Skitour: Das LVS-Gerät

- Ernstfall Lawine: So sucht ihr richtig nach Verschütteten

- Aufteilung bei der Kameradenrettung: Wer übernimmt das Kommando?

- Methodik bei der LVS Suche

- Die LVS-Suche Schritt für Schritt

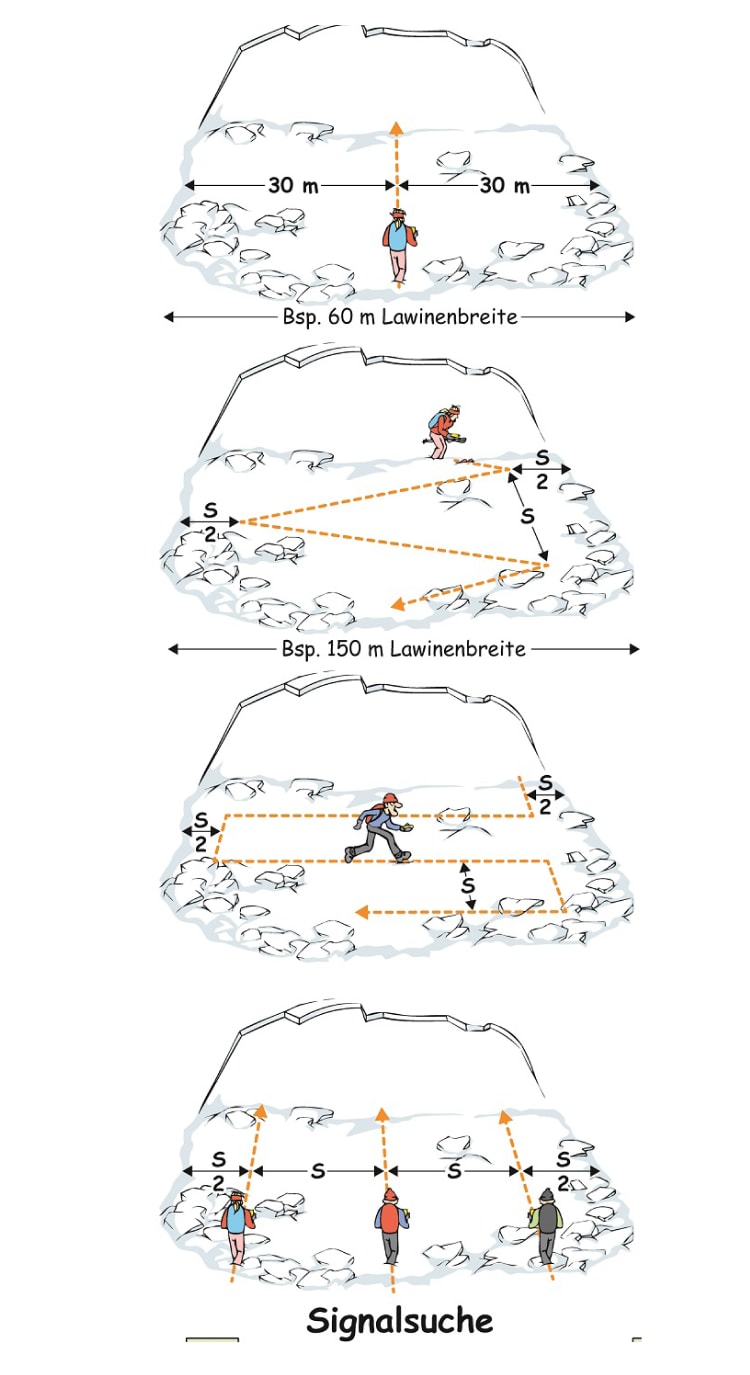

- LVS-Suche: Die Signalsuche

- LVS-Suche: Die Grobsuche

- LVS-Suche: Die Feinsuche

- LVS-Suche: Punktortung und Bergung

- Tipps vom Bergführer zur LVS-Suche

Skitouren abseits der Piste: Achtung vor der Lawinengefahr

Wer sich ins freie Gelände begibt, weiß (hoffentlich), dass dort andere Regeln gelten als im Einzugsgebiet des gesicherten Skiraums. Neben anderen Aspekten ist es vor allem die Lawinengefahr, die man beachten muss.

Besonders für Tourengeher, die von der Piste kommen, sollte eines klar sein: Auf richtigen Skitouren sind Schaufel, Sonde und das LVS-Gerät Standardausrüstung. Auch dann, wenn manche Skitouren heute so viel begangen werden, dass sie pistenähnlichen Charakter aufweisen. Doch darauf kann man sich nicht verlassen.

Diese Notfallausrüstung ist im freien Gelände Pflicht:

Ausrüstungs-Grundlagen auf Skitour: Das LVS-Gerät

Am Anfang allen Übens steht tatsächlich die Bedienung des eigenen LVS-Geräts. Vom Prinzip her sind zwar alle "Piepser" gleich. Es gibt einen Knopf zum Einschalten, eine Funktion zum Umschalten von Senden auf Empfangen und je nach Funktionen des Geräts noch einen Knopf zum Markieren.

LVS-Basics

LVS entweder in der Tragevorrichtung oder in einer fest verschlossenen Hosentasche (RV) mitführen.

Batterien spätestens bei 40-Prozent-Anzeige ersetzen, bei Mehrtagestouren früher. Immer Ersatzbatterien mitnehmen.

Beim Ersteinsatz nach dem Sommer LVS gründlich checken, ggf. Hersteller-Update durchführen.

Vor jeder Tour eine Sendekontrolle durchführen, bei größeren Gruppen auch eine Empfangskontrolle.

LVS-Gerät und Handy nicht nahe beieinander tragen (im Sendemodus mindestens 20 cm, im Suchmodus mindestens 50 cm Abstand. Besser ist es, das Handy auszuschalten bzw. in den Flugmodus zu stellen.

Außerdem natürlich das Display, in dem alle wichtigen Funktionen und Informationen angezeigt werden. Im Detail unterscheiden sich die einzelnen Modelle der verschiedenen Hersteller dann aber doch sehr. Wichtig ist es, sein LVS-Gerät zu kennen.

Anschalten und vor allem das Umschalten vom Sende- in den Empfangsmodus müssen blind beherrscht werden. Wer sein LVS in der Haltevorrichtung trägt, muss auch diese blind bedienen können. Das klingt banal, ist es aber nicht.

So kann es je nach Gerät und Haltevorrichtung beim Herausholen des LVS-Geräts beispielsweise zum Ausschalten des Geräts kommen. All das kann man sich zu Hause in Ruhe ansehen und üben. Aber man sollte es dann auch mal mit kalten Fingern bei einer Skitour abrufen können.

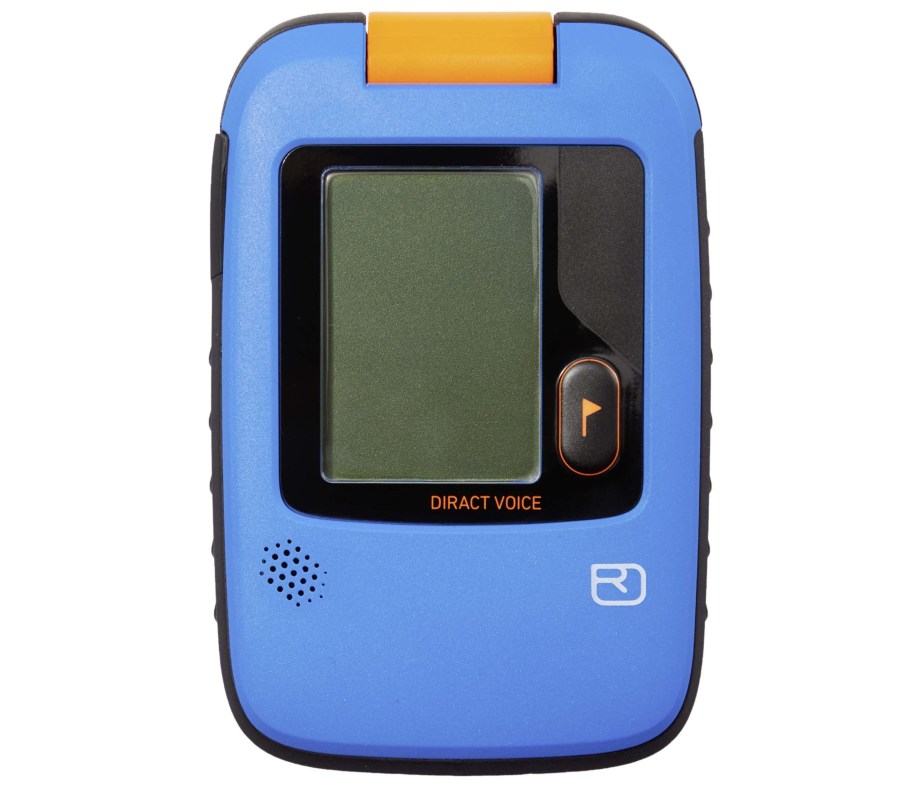

Diese fünf Lawinenprobleme sollten Tourengeher kennen:

Ernstfall Lawine: So sucht ihr richtig nach Verschütteten

Ein Lawinenabgang ist auch mit kompletter Ausrüstung und modernster Technik immer eine lebensgefährliche Situation. Zehn Prozent der Lawinenopfer überleben den Stillstand der Lawine nicht, sondern werden vorher durch mechanische Einwirkung tödlich verletzt. Was aber tun, wenn alle Vorsicht nichts genutzt hat und man in einen Lawinenunfall verwickelt ist?

Skifahrerlawinen sind in den allermeisten Fällen keine Monsterlawinen, sondern eher klein. Wenn man schon während des Gehens entsprechende Maßnahmen getroffen hat (Abstände etc.), sollten nicht mehrere, sondern maximal ein bis zwei Personen von einer Lawine betroffen (verschüttet) sein.

Bei größeren Lawinen führt um die organisierte Rettung nichts herum. Das ist das erste Stichwort: Als organisierte Rettung wird bezeichnet, was über Bergwacht, Bergrettung, Pistenrettung oder andere "professionelle" Helfer abgedeckt wird. Diese Helfer müssen aber erstmal von einem Lawinenunfall erfahren, um tätig zu werden.

Als Kameradenrettung wird bezeichnet, was durch die Freunde, Partner, Mitgeher oder andere, zufällig in der Nähe befindliche Personen geleistet wird. Bei Skitourenweit weg von Pisten oder anderer Infrastruktur ist die Kameradenrettung die wichtigste Maßnahme. Voraussetzung für eine Kameradenrettung ist, dass jeder Tourengeher mit der Notfallausrüstung (Schaufel, Sonde, Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (kurz: LVS)) ausgestattet ist und diese bedienen kann.

Dazu zählt auch, dass man die Batterien an seinem LVS-Gerät spätestens ab 40 Prozent Leistung ersetzt. Mit 35 Prozent sendet ein LVS zwar noch recht lange, doch bei der Suche verbrauchen die Geräte deutlich mehr Energie.

Aufteilung bei der Kameradenrettung: Wer übernimmt das Kommando?

Oberstes Ziel ist es, bei jeder Suche erstmal ein Erstsignal zu finden. Ist das Suchfeld aufgrund eines klar zu erkennenden Lawinenkegels definiert, ist die Sache klar. Wichtig ist aber auch, den Bereich der Signalsuche systematisch anzugehen (Stichwort: Suchstreifenbreite) und nicht einfach loszulaufen. Das muss koordiniert werden und erfordert einen "Chef", der ansagt, was geschieht.

Je mehr Suchende zur Verfügung stehen, desto wichtiger ist es, dass einer ganz klar das Kommando übernimmt. Das erfordert viel Initiative, schließlich geht es in dieser Situation um Leben und Tod. Laufen aber alle Beteiligten wie Hühner durcheinander, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen umkommen, auf jeden Fall größer.

Damit einer das Kommando übernimmt, ist es wichtig, ein Maß an Routine zu haben. Nicht immer kann man davon ausgehen, dass ein Bergführer zur Verfügung steht. In Lawinen-Notfallsituationen stehen meisten nicht viele Helfer zur Verfügung. Die durchschnittliche Gruppengröße bei Skitouren beträgt drei bis vier Personen. Mindestens einer davon ist verschüttet. Was ist zu tun?

Methodik bei der LVS Suche

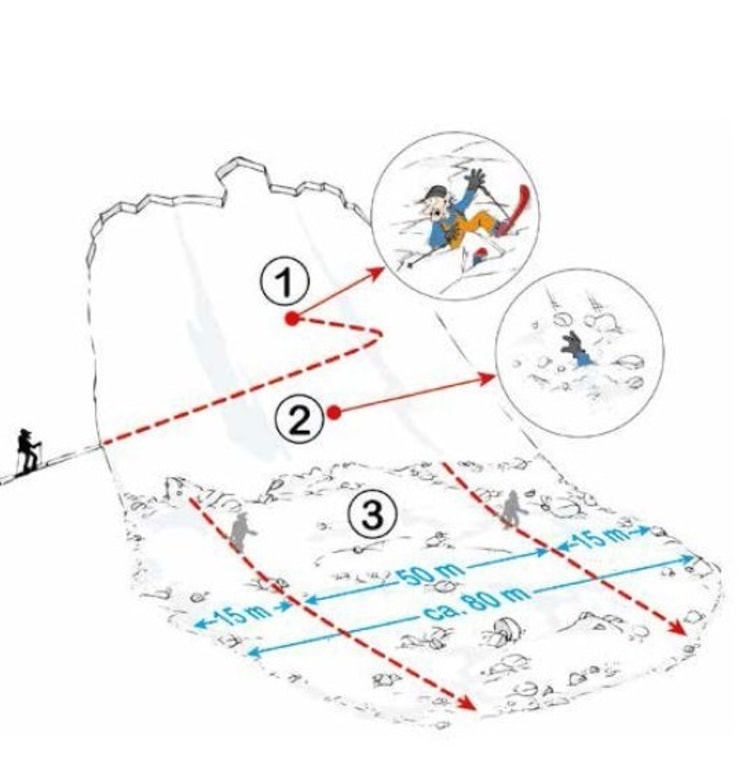

Wichtig ist es, sich einen Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen. Im ersten Beispiel gehen wir von zwei Suchenden, die von oben in den Lawinenkegel kommen, und einer typischen Skifahrer-Lawine mit einem Verschütteten aus. Dabei ist 1 der Erfasungspunkt, 2 ist der Verschwindepunkt und 3 markiert den primärern Suchbereich.

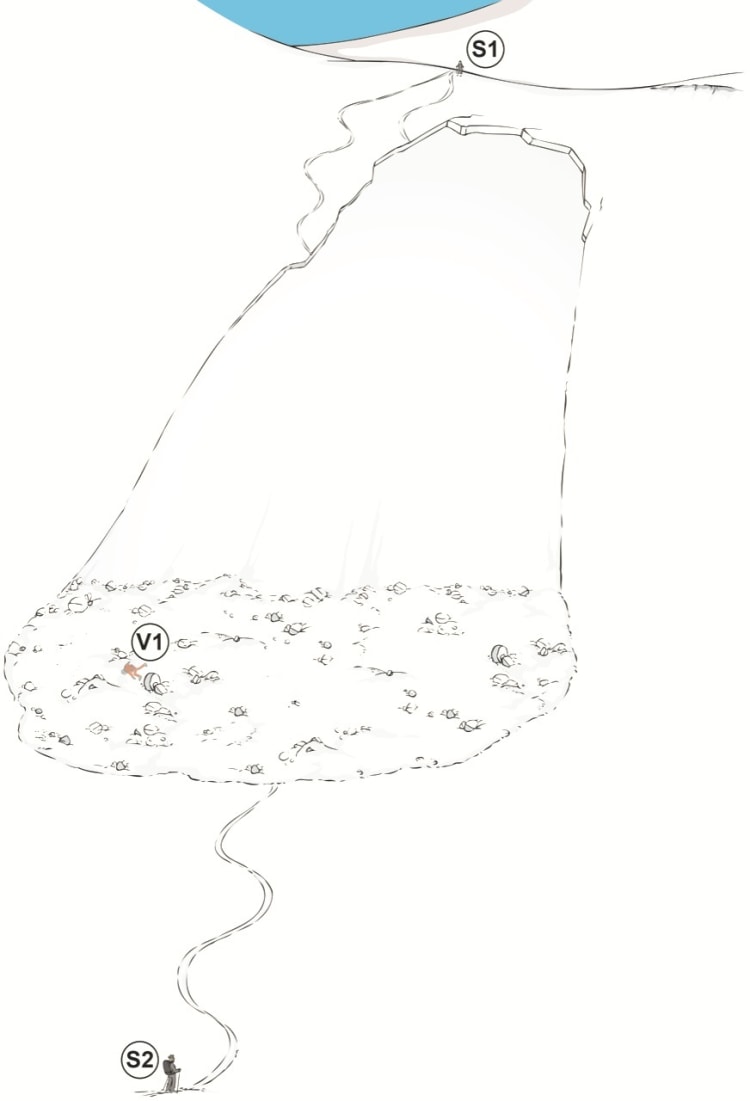

Bei vielen Übungen stehen alle Retter oberhalb der Lawine. Das ist aber nicht immer die Realität. Im zweiten Beispiel befindet sich ein Suchender (S2) ca. 50 Meter unterhalb des Lawinenkegels (er hat den Hang als Erster befahren), der andere steht noch deutlich oberhalb (S1).

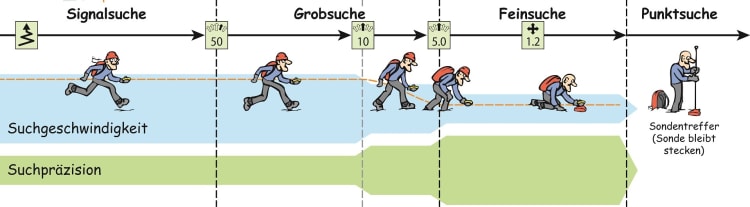

Bei der Suche hat sich folgendes Suchschema, das international geschult wird, als sinnvoll herausgestellt. Wichtig vor jeder Suche: Alle Nichtverschütteten müssen ihre LVS -Gerät entweder auf Suchen stellen oder ausschalten.

Die LVS-Suche Schritt für Schritt

In dieser Bildergalerie haben wir die einzelnen Schritte noch einmal übersichtlich für euch zusammengestellt:

LVS-Suche: Die Signalsuche

Alle Suchenden schalten ihre LVS -Geräte auf Empfang und suchen zunächst das Lawinenfeld mit Augen und Ohren ab. Wenn man Glück hat, schaut der Rucksack oder ein Körperteil des Verschütteten aus den Schneemassen heraus.Zeitgleich wird ein Teilnehmer bestimmt, der die Rettung per Handy alarmiert. Zeitgleich wird ein Teilnehmer bestimmt, der die Rettung per Handy alarmiert.

Die Signalsuche mit mehreren Suchenden ist schnell und effizient. Die empfohlene Suchstreifenbreite liegt bei 20 Metern.

Das Lawinenfeld wird jetzt systematisch abgesucht. Dabei halten die Suchenden einen Abstand von 20 Metern (= Suchstreifenbreite) zueinander und gehen nebeneinander parallel das Schneefeld ab. Ein einzeln Suchender geht den Bereich in Mäandern ab. Die Distanz der beiden äußeren Sucher bzw. des Wendepunktes des Einzelsuchers zum Rand der Lawine sollte nicht mehr als zehn Meter betragen.

LVS-Suche: Die Grobsuche

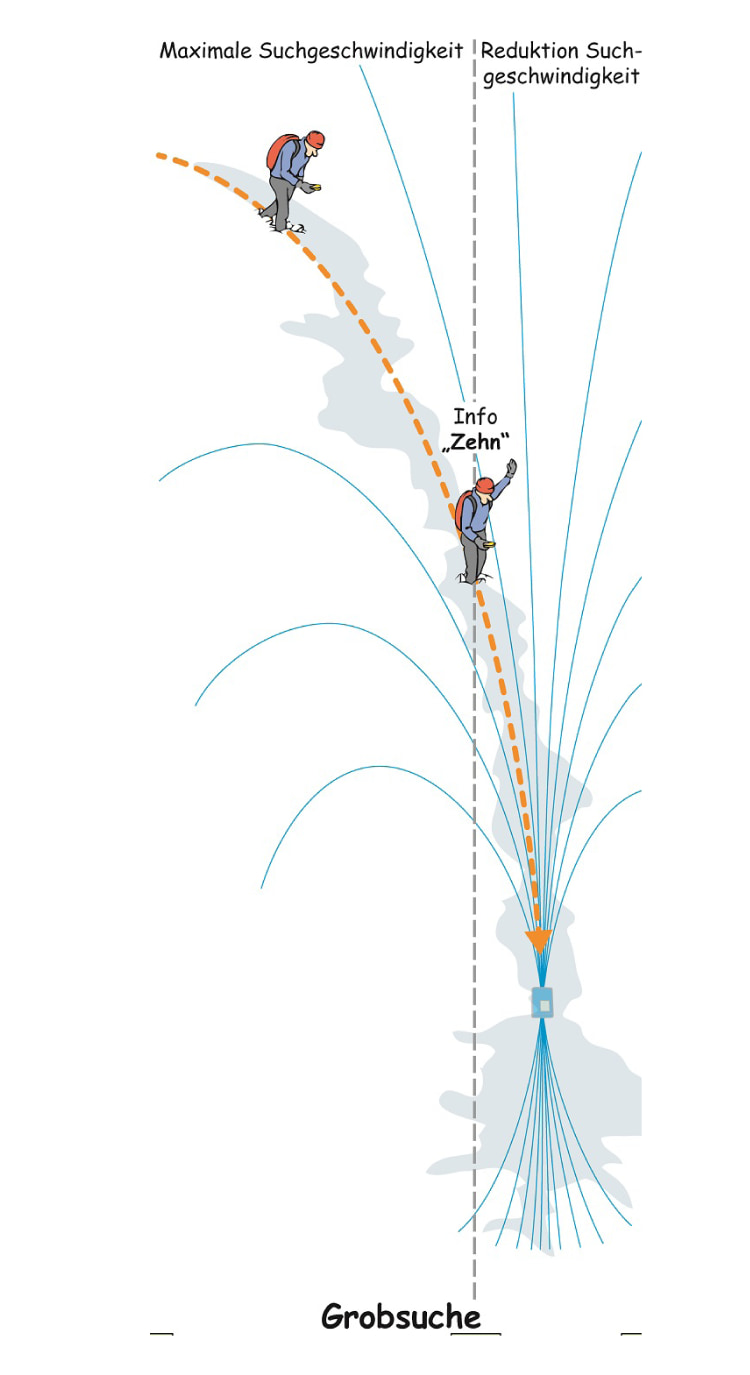

Ab dem ersten Empfang eines Signals folgt man grob der Richtung, aus der es kommen könnte. Dabei wird das Gerät waagrecht vor dem Körper gehalten. Bei digitalen Geräten, also den aktuell gängigen, muss das LVS-Gerät nicht vor dem Körper geschwenkt werden.

Beginnt das Display, mit Pfeil oder LED-Leuchten eine Richtung anzugeben, folgt man der Anzeige. Die Entfernung muss kontinuierlich abnehmen. Tut sie das nicht, ist das ein Zeichen dafür, dass man sich möglicherweise wieder vom Verschütteten entfernt.

Dann heißt es: umdrehen und solange gehen, bis die Entfernung wieder abnimmt. Die Suchgeschwindigkeit ist bei der Grobsuche so schnell wie möglich, das LVS-Gerät wird auf Hüfthöhe getragen.

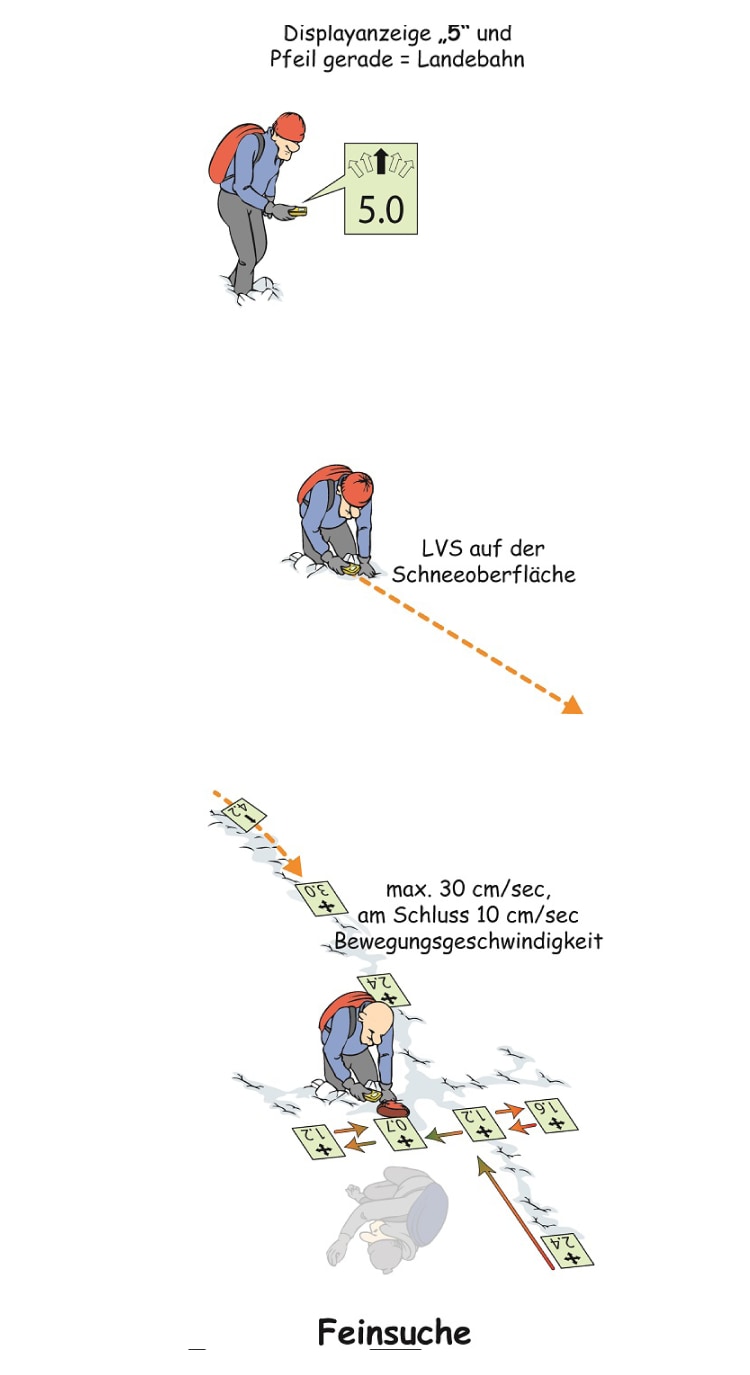

LVS-Suche: Die Feinsuche

Ab einer Distanz von fünf bis drei Metern zum Ziel beginnt die Feinsuche. Sie sollte immer nur von einem der Suchenden durchgeführt werden. So verhindert man mögliche Gerätestörungen und verdichtet nicht unnötig den Schnee (und zerstört damit eventuell die Atemhöhle) über dem Verschütteten.

Das Gerät wird nun direkt über der Schneeoberfläche gehalten und es wird in derselben Richtung weitergesucht bis zum Punkt der geringsten Entfernung. Dazu ist es nötig, über den Punkt des geringsten Abstandes hinauszugehen, um sicherzustellen, dass man nicht zu früh einkreuzt.

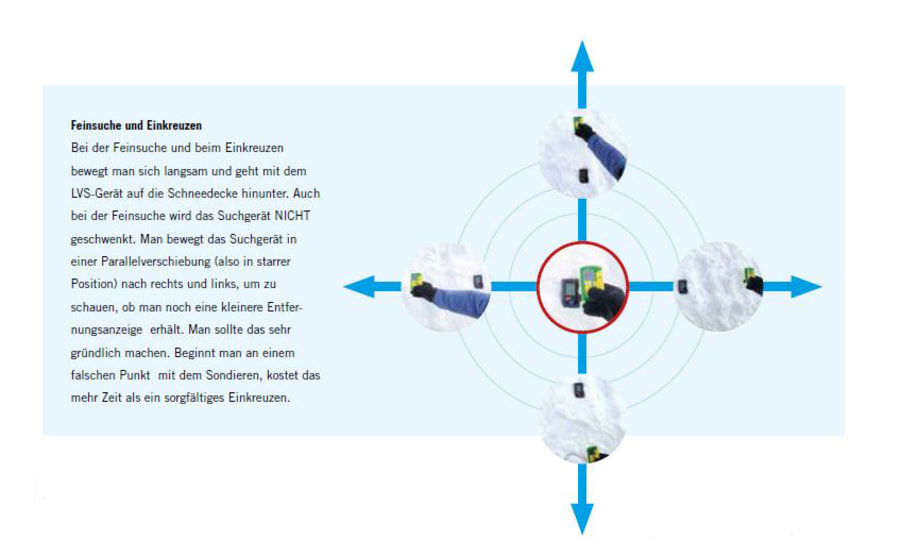

Die Suchgeschwindigkeit in dieser Phase ist deutlich langsamer (Stichwort: Airport-Approach). Der Punkt des niedrigsten Wertes wird markiert. Jetzt bewegt man das LVS-Gerät im 90-Grad-Winkel nach links und rechts von der bisherigen Suchrichtung. Dabei wird das Gerät nicht gedreht, sondern nur parallel verschoben.

Mit diesem "Einkreuzen" prüft man, ob es an einer anderen Stelle einen geringeren Distanz-Anzeigewert gibt. Im Bereich der Feinsuche sollte nicht zu viel Zeit verschwendet werden.

Es ist deutlich schneller, etwas früher mit dem Sondieren zu beginnen als zu versuchen, den Punkt des geringsten Abstandes auf den Zentimeter genau zu bestimmen. Am niedrigsten Wert beginnt man sofort mit dem Sondieren.

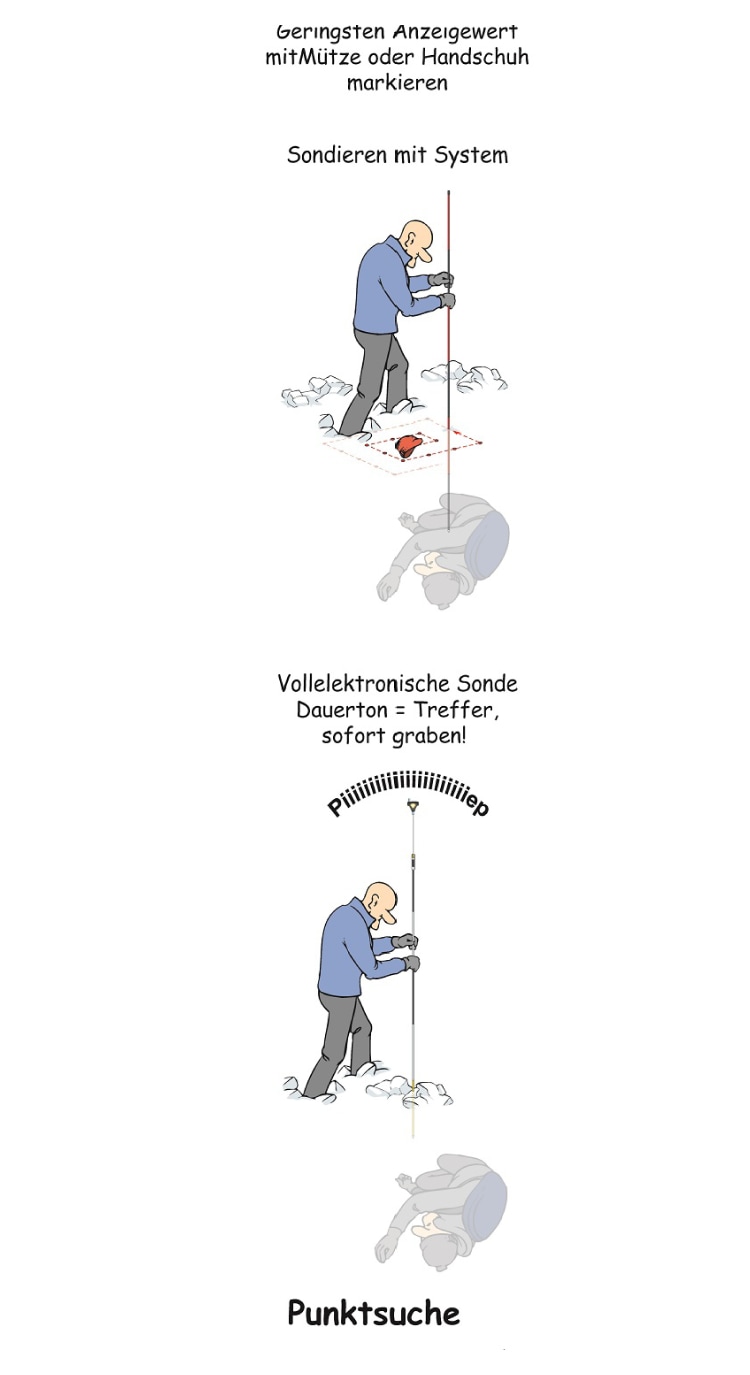

LVS-Suche: Punktortung und Bergung

Ausgehend vom markierten Punkt wird jetzt mit der Sonde weitergesucht. Wichtig beim Sondieren ist es, dies mit System zu tun. Die Kameraden werden laut über "Treffer" informiert, die Sonde am "Trefferort" stecken gelassen.

Sind von einer Verschüttung mehr als ein Tourengeher betroffen, wird die Suche komplexer. Sowohl für den oder die Suchenden als auch für die LVS -Geräte. Der sogenannte Mehrfach-Verschütteten-Modus, den die meisten aktuellen Geräte haben, hilft, die Signale gefundener Verschütteter zu "markieren".

Das heißt, dass das LVS -Gerät ab dem Moment des Markierens eines Verschütteten das nächstliegende weitere Signal empfängt. Je nach Entfernung und Verschüttungstiefe beginnt man nun wieder mit der Grobsuche (eher selten) oder mit Feinsuche und Punktortung.

Tipps vom Bergführer zur LVS-Suche

Üben, üben, üben: Ein Lawinenabgang mit Verschüttung setzt die Retter ungeheurem Stress aus. Die Suche muss automatisiert sein.

Auch mal ungewöhnliche Unfallbeispiele üben, um für eine nicht ganz alltägliche Suchsituation gerüstet zu sein.

Im Ernstfall: Ruhe bewahren

Bei genügen Rettern: einer alarmiert.

Erfasssungspunkt markieren

Vor jeder Suche: Alle nichtverschütteten LVS -Geräte auf Suchen oder ausschalten.

Wenn möglich Handys aus (außer das Handy, mit dem der Notruf abgesetzt wurde!).

Verwendet aktuelle LVS-Geräte mit drei Antennen.

Die Standard-Notfall-Ausrüstung (LVS -Gerät, Sonde, Schaufel) ist ein Muss. Ihr Vorhandensein spielt mittlerweile bei der juristischen Aufarbeitung eines Lawinenunfalls eine Rolle.

Diese 10 Tipps vom DAV solltet ihr auf Skitour beachten:

0 Kommentare

Kommentar schreiben